1日の仕事の中で「何かを探している時間」はどのくらいあるのでしょう。調査によって差はありますが、概ね30分前後という結果が多いようです。出勤日が月20日ならば30×20=600分(10時間)が無駄になっている計算になります。この無駄な時間を圧縮できれば悠々と休暇を取得できますね。

今回は時間泥棒の根元「共有フォルダ」の整理について考えてみたいと思います。

荒れた共有フォルダとは…

共有フォルダが無法地帯化すると、次のような現象やファイルが散見されるようになります。

- 複数の事業、年度のファイルが入り乱れている

- 「写真」「◯◯さん」など意味不明なファイル

- 「名簿(最新1)」などクソみたいな時系列のファイル

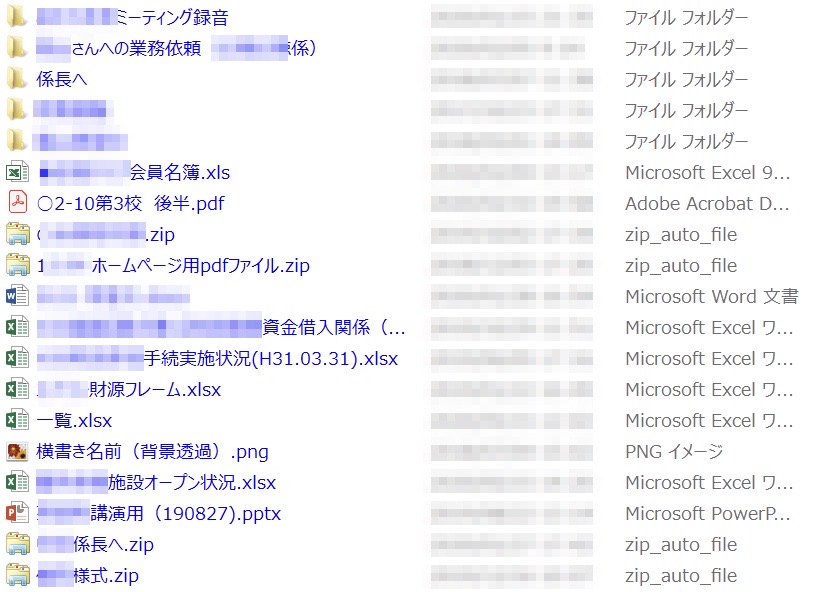

ちょうど私の職場の共有フォルダの中で無法地帯と化した階層の画像が手元にありますが、本当にこんな感じです。

▲ある種のグロ画像である

いつ、誰が、どのファイルをどうすれば良いのかが全くわからなくなっています。ただ恐ろしいことに、人というのはそのような状況にも慣れるものです。あたかもゴミ屋敷の住人が器用にゴミ山をぬって生活するように、雑然とした環境で無駄な労力を費やしている感覚が麻痺していきます。

共有フォルダが荒れる理由

職場の内部ネットワークの共有フォルダが荒れるのは「ルールが明確化されていない」ことが原因です。フォルダ作成、ファイル名の付け方に基準がないことで共有フォルダは一気に無法地帯と化します。

上で紹介したフォルダでも、一時的なファイル受渡しのために置かれたものがそのままで放置されています。これも「一時保存フォルダを作り一箇所でやりとりを行う」「ファイルは受けた側が必ず削除する」といったルールさえ明確化されていれば、無法地帯化を防ぐことができます。

階層について考える

フォルダやファイル名については「頭に日付を入れる」「事業名+用途を明記」など業務の実態に合ったルールで統一するのがお勧めですが、その際には階層についても明確化しておくのが良いでしょう。

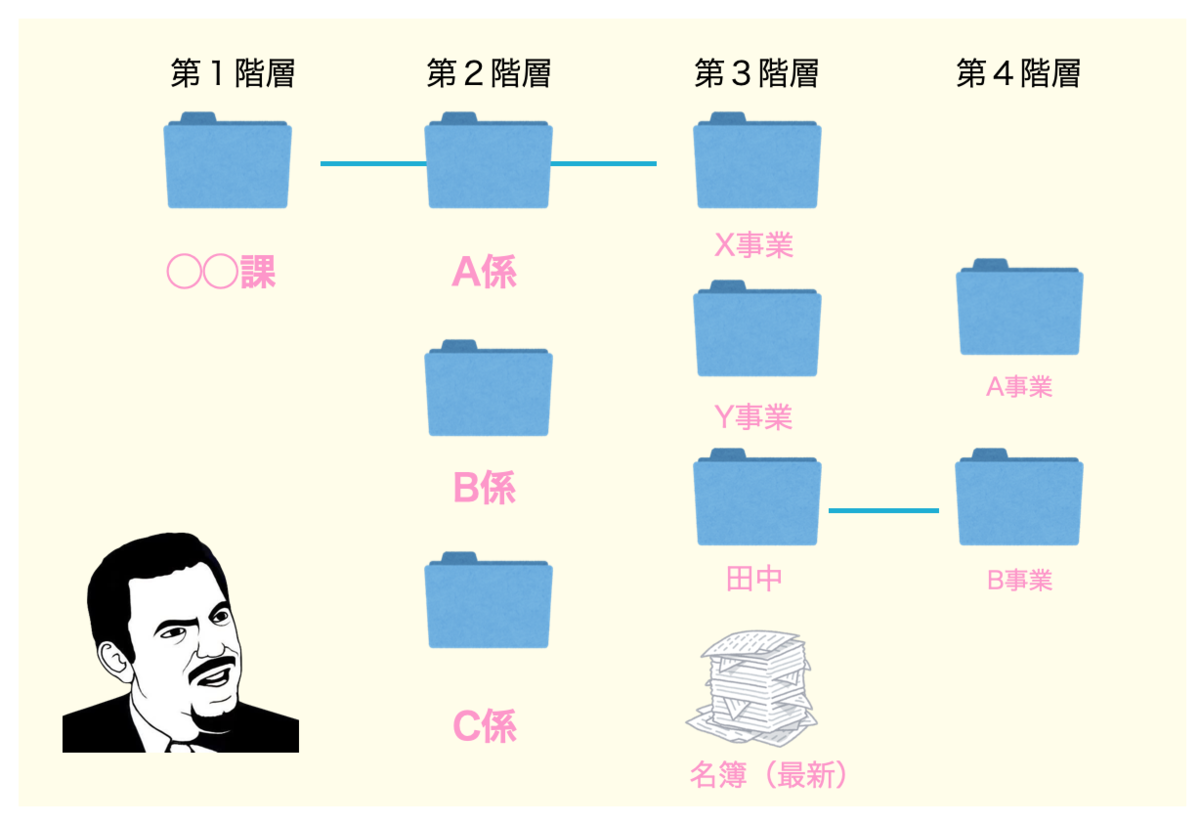

例えば次のように係の直下に直接ファイルを置いたり謎のフォルダを残しておくと、それだけで階層整理の意義が半減してしまいます。

▲「名簿(最新)」は本当にやめた方がいいし地獄に堕ちてほしい

このように「名簿」とだけ書かれた謎のファイルや「田中(前任者)」と書かれたフォルダの中に担当していた事業のファイルが残っているのは非合理極まりないです。速攻で各事業フォルダに振り分けるか、どうしても判断がつかない場合は「999 その他(R○年度以前の過去ファイルなど)」ように一番下に表示される名前のフォルダを作って暫定的に突っ込んでおきましょう。

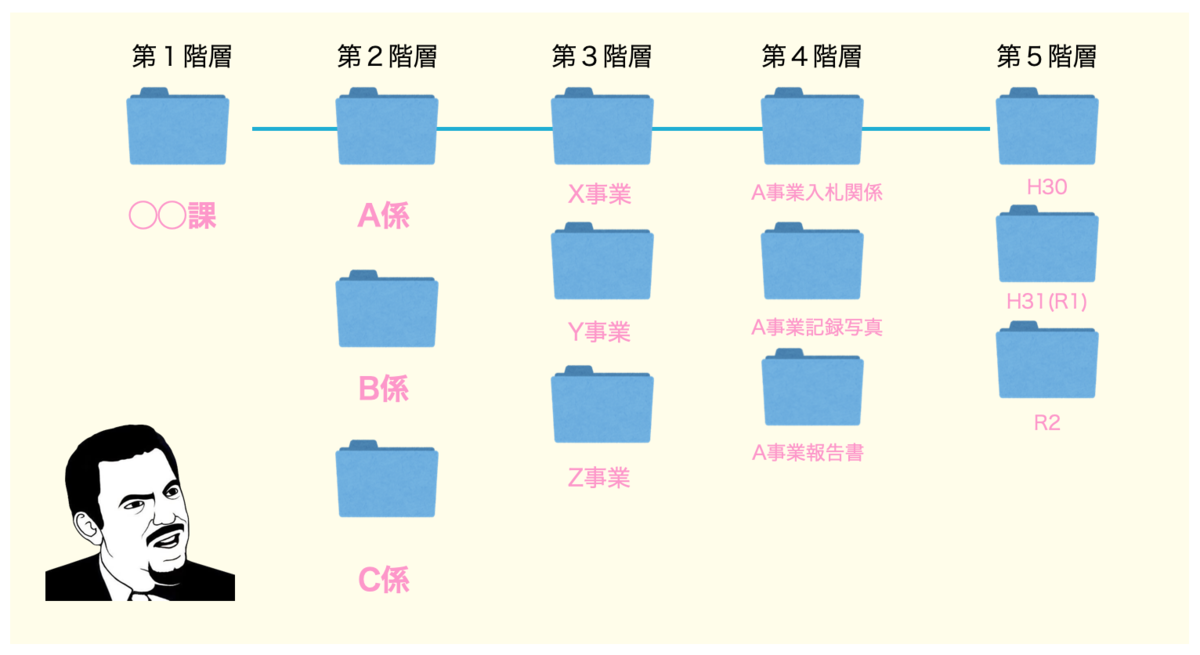

第3〜4階層まではファイルを置かない

次の図のような階層構造の場合、少なくとも第3階層の「事業フォルダ」までは直下にファイルを置かないよう統一するのがお勧めです。これにより初任者であっても直感的に目的の事業ファイルまでアクセスができますし、前年度の流れを踏襲するにも関係ファイルを参照しやすくなります。

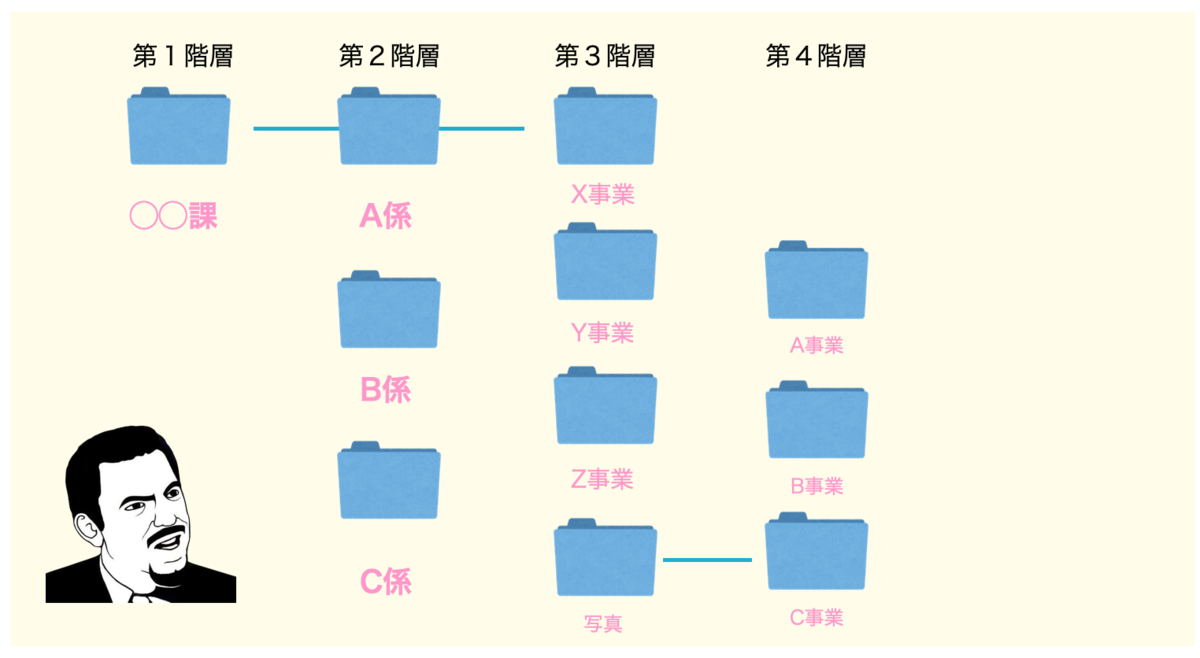

たまに第3階層にあたる部分に「会議関係」「写真」といったフォルダが置かれていることがありますが、個人的にはあまりお勧めしません。各事業フォルダに会議や写真を保存する派と取り扱い方法が割れたり、担当者が変わるとフォルダごと放置されがちだからです。

やはり構成はシンプルにして「A事業のことは『A事業フォルダ』を開けば大体わかる」状態が理想といえましょう。もちろん各事業フォルダ内も業務フローに応じて「01 設計」「02 見積もり」「03 契約」のように整列されているとより業務がスムーズに進むと思います。

まとめ

- 共有フォルダはルールを明確化しないと荒れる

- ファイル、フォルダ名のルールは最低限統一する

- 階層についての考え方も共通し遵守するとなお良し

異動のたびに前任者から長々とした引き継ぎを受け、無駄に分厚い自作マニュアル(よく見ると内容が重複したゴミ資料ばかり)が入ったドッチファイルをドヤ顔で丸投げされてきた身からすると、業務フローに沿ったファイル整理さえできていれば引き継ぎ業務の8割は不要です。

どうせ長々と引き継ぎの伝達を受けても詰め込みでは頭に入りません。今後は「立つ鳥跡を濁さず」の文化が私の職場にも定着することを願うばかりです。

今回はここまで。